藤原宮

藤原宮は持続8年(694)から和銅3年(710)までの16年間、持続・文武・元明3代にわたって営まれた宮殿です。その中心に位置するのが、天皇の空間である大極殿院、臣下の空間である朝堂院です。これらの空間には瓦葺きの巨大な建物がそびえ立ち、国家的な政務や儀式・饗宴の場として使用されました。藤原宮の大極殿や朝堂院については、戦前に日本古文化研究所(以下、古文化研)による調査でその所在が確認され、建物の規模や配置状況が明らかにされています。しかし古文化研の調査は、柱の想定位置をねらった部分調査であったため、建物構造の細部など不明な点が少なくありませんでした。そこで奈良文化財研究所では、1999年以降、面的な再調査をおこなっています。

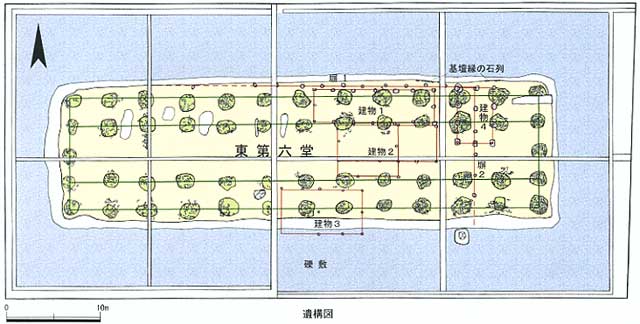

東第六堂

その8回目となる今回の調査地は、藤原宮朝堂院地区にある「東第六堂」と呼ばれる東西棟建物です。朝堂院地区は南北約320m・東西約235mに及ぶ広大な空間で、12棟の巨大な朝堂が東西対称に並んでいました。同じ12棟であった平安宮では、東第六堂は「康楽堂」と呼ばれ、民政・租税徴収をつかさどった民部省・主計寮・主税寮に属する役人たちの座が設けられていました。

建物規模

古文化研の調査によって、東第六堂は正面(東西)12間(1間14尺で約50m:1尺=約29.5cm)、側面(南北)4間(1間10尺で約12m)の総柱建物と復元されています。今回、南北31m・東西67m余の調査区を設定し、2004年10月から発掘調査をおこなってきました。その結果、側面(梁行)の柱間寸法(柱と柱の間の距離)は、身舎の2間が各10尺(約3m)、南北の庇は9尺(約2.7m)であることが明らかになりました。また、古文化研の調査では総柱建物と判断されましたが、今回の調査では棟通りに礎石据付掘形が存在しないことを確認しました。

礎石据付掘形

柱位置には、直径約2mの穴が掘られ、拳大から人頭大の石を詰め込み、中央部には礎石の底が安定するように根石を二・三重に積み上げています。礎石は大部分持ち去られていますが、そばに穴を掘って落とし込んだ礎石が2個残っていました。

基壇外周部

北庇の礎石心より1.8m外側で東西方向に径10~20cmの石が並ぶ場所を2ケ所確認しました。その内側は周囲に比べて一段高くなっており、この石の並ぶ筋が基壇縁となる可能性があります。その外側には幅40~50cmの、石などのない帯状の部分があり、さらに外側には礫敷きが広がっています。

平安期の集落

9世紀頃、基壇の高まりを利用して小集落が形成されていたことが判明しました。基壇の上に複数の建物を建て、周囲に塀をめぐらし、外側に溝を設ける、というものです。遺構図には4棟の建物を表していますが、他にも小柱穴が多数あり、さらに建物があったことは間違いありません。瓦を盛り上げた通路のような高まりも造られており、周囲との往来に使用したと推測できます。

出土遺物

大半を占めるのが、東第六堂に葺いた瓦です。藤原宮の廃絶に伴い建物を解体した時に、再利用できる瓦は平城宮に運ばれましたが、それでも基壇外周部にたくさんの破損した瓦が捨てられていました。出土量は大型コンテナで3000箱以上にも及びます。軒瓦も約500点出土しました。その他、皇朝十二銭の6番目の隆平永宝(延暦15年〈796〉初鋳)、8番目の「承和昌宝」承和2年〈835〉初鋳)や、祭祀遺物である土馬が注目されます。土馬は奈良時代末頃のもので、脚や首などが折れた状態で約50点みつかりました。

(2005年8月)

EDITED BY H.ICHI・T.INOUE・A.OKADA